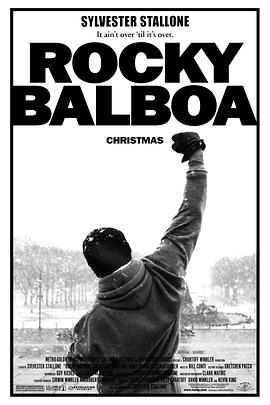

转眼30年过去,往日的荣光渐渐不再 曾经的传奇拳王洛奇(西尔维斯特·史泰龙 Sylvester Stallone 饰)生活平淡乏味,心爱的妻子亚德里安(Talia Shire 饰)因癌症去世,自己与儿子的关系又分外紧张,他终日坐在所开的小餐馆里追忆往昔,谁也不会想到这位拳王退休后的人生竟如此落寞

是时,新一代的拳王横空出世,年轻的梅森·迪克逊(Antonio Tarver 饰)统治者重量级冠军的头衔 在体育频道工作的波利(Burt Young 饰)突发奇想,策划了一场新老两代拳王的世纪对决 梅森渴望在比赛中向拳迷们证明自己的实力,洛奇则希望在此感受万众欢呼呐喊的狂热气氛,他们怀着各自的心愿重返拳台……

曾经的传奇拳王洛奇(西尔维斯特·史泰龙 Sylvester Stallone 饰)生活平淡乏味,心爱的妻子亚德里安(Talia Shire 饰)因癌症去世,自己与儿子的关系又分外紧张,他终日坐在所开的小餐馆里追忆往昔,谁也不会想到这位拳王退休后的人生竟如此落寞

是时,新一代的拳王横空出世,年轻的梅森·迪克逊(Antonio Tarver 饰)统治者重量级冠军的头衔 在体育频道工作的波利(Burt Young 饰)突发奇想,策划了一场新老两代拳王的世纪对决 梅森渴望在比赛中向拳迷们证明自己的实力,洛奇则希望在此感受万众欢呼呐喊的狂热气氛,他们怀着各自的心愿重返拳台……